Newsletters

Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.

Bisherige Ausgaben

KI im KMU: Vom WhatsApp-Support zum Wettbewerbsvorteil (November 2025)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Wie kann man den Support für über 200 Roboter mit nur 15 Mitarbeitern sicherstellen – inklusive Geschäftsleitung, Administration und Verkauf?

Genau vor dieser Herausforderung stand die Robobee AG, als sie von Denner den Auftrag erhielt, 200 seiner Filialen mit Putzrobotern auszustatten. Neben der schieren Menge an möglichen Supportanfragen kamen weitere Hürden hinzu: Die Anfragen würden aus allen Landesteilen und somit in den verschiedenen Landessprachen eingehen. Zudem würde die Fluktuation in den Filialen eine stetig wiederkehrende Einführung neuer Mitarbeiter in die Geräte nach sich ziehen.

Putzroboter für Denner

Das Unternehmen fand die Lösung in einer interaktiven KI. Der digitale Support läuft über WhatsApp. Die Anwender in den Filialen erhalten so Hilfe in Echtzeit - verständlich, zielführend und jederzeit abrufbar. Komplizierte Fälle werden automatisch an das Supportteam weitergeleitet. Mitarbeiter greifen nur dann ein, wenn es wirklich nötig ist.

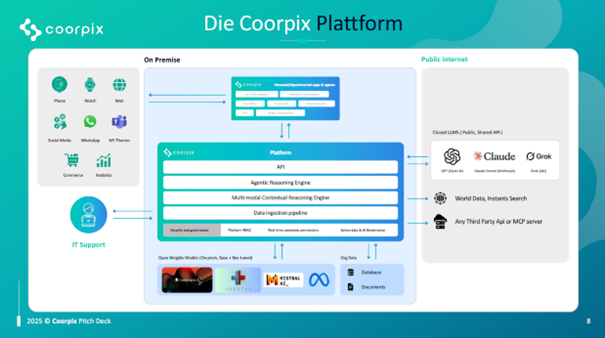

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, welche Möglichkeiten KI auch kleinen Betrieben eröffnet. Im Fall von Robobee ist die Lösung technisch anspruchsvoll wie das Bild unten verdeutlicht und wurde mit Unterstützung eines externen Partners (Coorpix AG) entwickelt.

Quelle: Foliensatz Coorpix AG, gezeigt und abgegeben anlässlich des vfTalk 2025 am 19.9.2025 in Brugg

Das muss jedoch nicht immer so sein. Gerade für KMU empfiehlt es sich, zunächst nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten mit schnellen Erfolgen zu suchen.

Viele haben das bereits getan und nutzen KI beispielsweise zum Verfassen von Produktbeschreibungen, für die Korrespondenz, Übersetzungen oder für die Erstellung von Präsentationen. Andere gehen noch einen Schritt weiter und analysieren damit strukturierte und unstrukturierte Daten, etwa Kundenfeedbacks.

Doch ab einem gewissen Punkt reicht einfaches Ausprobieren nicht mehr aus. Dann braucht es eine systematische Vorgehensweise, bei der konkrete Anwendungsfälle identifiziert, priorisiert und in klar geführten Projekten umgesetzt werden – so wie bei Robobee.

Die grossen Vorteile von KI sind kurz zusammengefasst Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Sie erledigt viele Aufgaben schneller und präziser als Menschen und wird dabei nie müde. Laut einer Studie von PwC in Genf berichten KMU von gestiegener Produktivität und verbesserter Qualität. Zudem erwarten sie durch die Integration von KI ein Umsatzwachstum.

Die Tendenz ist klar: Unternehmen, die KI richtig und gezielt einsetzen, verschaffen sich nicht nur Vorteile gegenüber ihren unmittelbaren Konkurrenten, sondern erschliessen sich auch völlig neue Möglichkeiten. Robobee ist das beste Beispiel dafür – wer hätte gedacht, dass man 200 Roboter mit einem so kleinen Team erfolgreich betreuen kann?

Die entscheidende Frage lautet: Wer nutzt diesen Vorsprung zuerst?

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

SWOT-Analyse oder das Zusammenspiel der Kräfte (September 2025)

5. Teil der Strategiereihe

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Wenn ein Schweizer Maschinenbauer plötzlich mit 39% Zöllen auf seine Exporte in die USA rechnen muss, wird aus einer bisherigen Stärke – der Fokus auf den amerikanischen Markt – schnell eine Schwäche. Umgekehrt kann Lonza, die Pharmazuliefererin, mit ihren Überkapazitäten in den USA diese Geschehnisse zu ihrem Vorteil nutzen.

Externe Entwicklungen dürfen nicht isoliert beurteilt werden. Erst aufgrund ihrer Bedeutung für das Unternehmen und den Wechselwirkungen mit dessen Stärken und Schwächen zeigt sich ihr wahrer Einfluss.

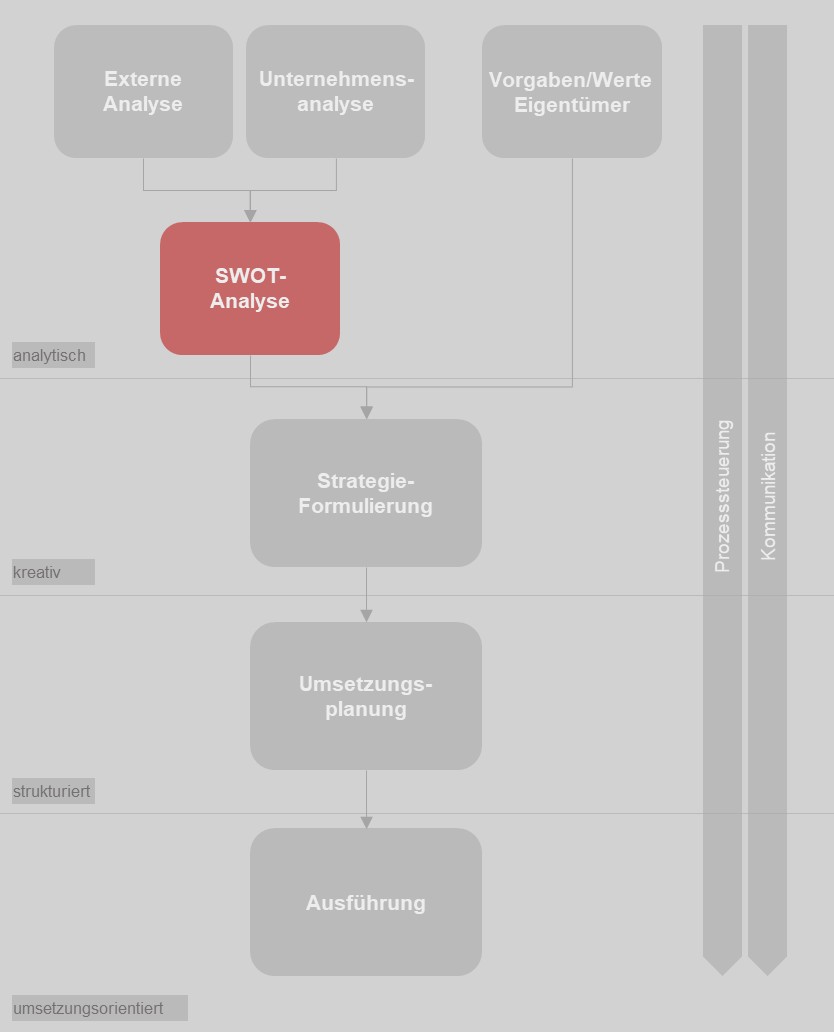

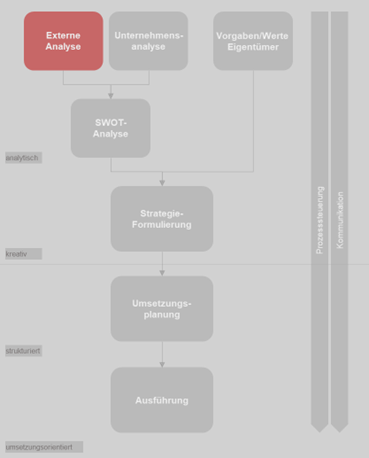

In den letzten beiden Newsletter haben wir uns mit der Unternehmensanalyse (Blick nach innen) und der externen Analyse (Blick nach aussen) beschäftigt. Die SWOT-Analyse (SWOT für Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) verbindet diese beiden Betrachtungsweisen.

Sie bildet damit zusammen mit den Vorgaben und Werthaltungen der Eigentümer den letzten Baustein des Analyseteils im Strategieentwicklungsprozess.

Strategieentwicklungsprozess

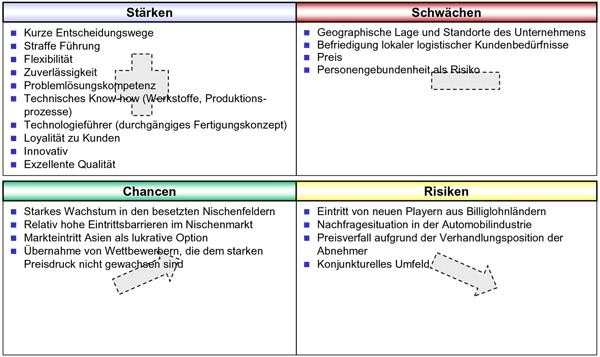

Durch die tabellarische bzw. grafische Darstellung werden mit der SWOT-Analyse relevante Zusammenhänge auf einfache und übersichtliche Weise begreifbar

Die folgende Abbildung zeigt eine SWOT-Analyse für einen mittelgrossen Zulieferer der Automobilindustrie.

Quelle: https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/SWOT-Analyse

Wie die beiden Beispiele am Anfang des Textes zeigen, ist der Kontext der Analyse von grösster Relevanz. Aus Ihnen wird auch rasch ersichtlich, dass eine SWOT-Analyse immer eine Momentaufnahme darstellt. Die plötzliche Einführung von exorbitanten Zöllen auf einem wichtigen Markt, kann die Welt für betroffene Unternehmen komplett verändern.

Obwohl oder vielleicht, gerade weil das Erstellen einer SWOT-Analyse relativ einfach erscheint, wird dabei zuweilen nicht sorgfältig genug vorgegangen. Häufig anzutreffende Fehler sind:

- Mangelnde Objektivität: Meinungen statt Fakten.

- Zu wenig Daten.

- Unsaubere Trennung von Stärken und Chancen beziehungsweise Schwächen und Gefahren.

- Zu vage oder allgemein formuliert und damit nicht fassbar.

- Mangelnde Gewichtung oder Priorisierung der einzelnen Faktoren.

- Keine regelmässige Überprüfung.

Eine gute SWOT-Analyse geht systematisch vor. Sie listet nicht nur ehrlich die eigenen Stärken und Schwächen auf, sondern identifiziert auch die relevanten äusseren Entwicklungen.

Entscheidend ist dann die Bewertung: Wie wahrscheinlich sind diese Entwicklungen? Wie stark würden sie das Unternehmen treffen? Und vor allem: Wo entstehen durch das Aufeinandertreffen von internen und externen Faktoren die wichtigsten Handlungsfelder?

Diese Verbindungen bewusst zu suchen und durchzudenken, ist der eigentliche Wert der SWOT-Analyse. Sie ist kein Selbstzweck, sondern hilft dabei, die begrenzten Ressourcen dort einzusetzen, wo sie die grösste Wirkung entfalten können. Sie zeigt auf, welche Chancen mit den vorhandenen Stärken am besten zu nutzen sind und wo dringend Schwächen behoben werden müssen, bevor äussere Entwicklungen gefährlich werden.

In einem der folgenden Newsletter werden wir aufzeigen, wie Sie aus Ihrer SWOT-Analyse konkrete strategische Optionen und Massnahmen ableiten können.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:

-

Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)

-

Strategieprozess (Juni 2023)

-

Externe Analyse oder der Blick nach aussen (Januar 2024)

-Unternehmensanalyse oder der Blick nach innen (November 2024)

Navigieren Sie sicher durch den Sturm: Risikomanagement für Macher (Mai 2025)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Hand aufs Herz: Risikomanagement klingt erstmal nicht nach dem spannendsten Thema. Niemand springt vor Freude in die Luft und ruft: "Juhu, heute analysieren wir mal, was alles schiefgehen könnte!" Verständlich. Aber genau das ist es, was erfolgreiche Unternehmer von denen unterscheidet, die ihr Hemd riskieren.

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Bergwanderung. Die Sonne scheint, der Weg ist trocken und fest. Doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf, und ein dichter Nebel hüllt die Landschaft ein. Würden Sie jetzt blindlings weitergehen, darauf vertrauend, dass schon alles gut geht? Wohl kaum. Sie würden innehalten, die Karte studieren (Risiken identifizieren), die Wettervorhersage checken (Risiken bewerten) und einen alternativen, sicheren Weg suchen (Massnahmen planen). Im Geschäftsleben ist es wie in den Bergen: Wer die Zeichen der Zeit ignoriert, riskiert nicht nur einen vorübergehenden Rückschlag, sondern den Totalverlust.

Das ist Risikomanagement im Unternehmen: ein Kompass und eine Landkarte in einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen und politischen Nebel immer dichter zusammenbrauen. Globale Krisen, geopolitische Spannungen, eine erratisch handelnde amerikanische Regierung, Inflations- und Rezessionsängste - die Liste der Unsicherheiten ist lang und wächst ständig.

Risikomanagement wird oft als notwendiges Übel betrachtet, weil es scheinbar keinen direkten Umsatz bringt. Aber was ist, wenn ein wichtiger Lieferant plötzlich ausfällt und die Produktion stillsteht? Oder ein Cyberangriff die IT lahmlegt? Dann kostet es nicht nur Nerven, sondern gefährdet im schlimmsten Fall die Existenz des Unternehmens. Gutes Risikomanagement ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition in die Überlebensfähigkeit und Resilienz des Unternehmens.

Wie geht man am besten vor? Ganz einfach:

1. Risiken identifizieren: Man setzt sich mit seinem Team zusammen und überlegt, was dem Unternehmen alles zustossen könnte. Das Team darf gross und unterschiedlich zusammengesetzt sein. Seien Sie ruhig kreativ - auch das unwahrscheinlichste Szenario sollte bedacht werden. Es geht darum, möglichst viele Risiken zu erkennen.

2. Risiken Bewerten: Wie wahrscheinlich ist jedes Risiko? Und wie gross wäre der Schaden? Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe – diese beiden Faktoren bestimmen die Relevanz eines Risikos. Je grösser die Kombination, desto gewichtiger das Risiko. Für die Beurteilung setzen wir auf interaktive, webbasierte Tools. Die gegenseitige Beeinflussung der Teilnehmer kann mit diesen praktisch ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse lassen sich sofort visualisieren. Und das Beste: Die Teilnehmer müssen nicht zwingend vor Ort präsent sein.

3. Massnahmen planen: Welche Risiken sind so bedrohlich, dass sie unbedingt vermieden werden müssen? (Beispiel: Konsequenter Ausschluss bestimmter

Geschäftsfelder). Welche können abgeschwächt werden, z.B. durch Diversifizierung der Lieferanten oder die Entwicklung von Notfallplänen? Welche Risiken können an andere abgegeben werden, etwa durch eine Versicherung? Und welche sind so gering, dass man sie selbst tragen kann?

4. Überprüfen: Risiken ändern sich. Überprüfen Sie Risiken und Massnahmen regelmässig und passen Sie sie bei Bedarf an. Kunden von uns habe gar Risk Owner definiert, die für die permanente Überwachung bestimmter Risiken zuständig sind.

In unsicheren Zeiten ist Risikomanagement nicht nur eine kluge Vorsichtsmassnahme, sondern eine Überlebensstrategie. Warten Sie nicht, bis der Sturm Ihr Unternehmen ins Wanken bringt. Investieren Sie jetzt in die Sicherheit Ihres Unternehmens. Es wird sich auszahlen, selbst wenn die Sonne scheint. Denn der nächste Sturm kommt bestimmt. Die Frage ist nur: Wie gut sind Sie vorbereitet?

Bleiben Sie sicher und erfolgreich!

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Unternehmensanalyse oder der Blick nach innen (November 2024)

4. Teil der Strategiereihe

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Arjen Robben war einer der besten Fussballer seiner Generation. Er war ein ausgesprochener Linksfuss. Böse Zungen behaupteten, er brauche sein rechtes Bein nur, um das Gleichgewicht zu halten. Alle seine Gegenspieler wussten, dass er von rechts kommend nach innen ziehen würde, um dann links abzuschliessen. Doch ein ums andere Mal gelang es ihm, sie mit einer kleinen Körpertäuschung zu überlisten und Tore zu erzielen.

Es ist immer wieder faszinierend, wie gut Spitzensportler ihre Stärken und Schwächen kennen und wie souverän sie dieses Wissen nutzen. Stärken werden konsequent ausgebaut und ausgespielt, Schwächen eliminiert, reduziert oder umgangen - ein Ansatz, der sich auch auf Unternehmen übertragen lässt.

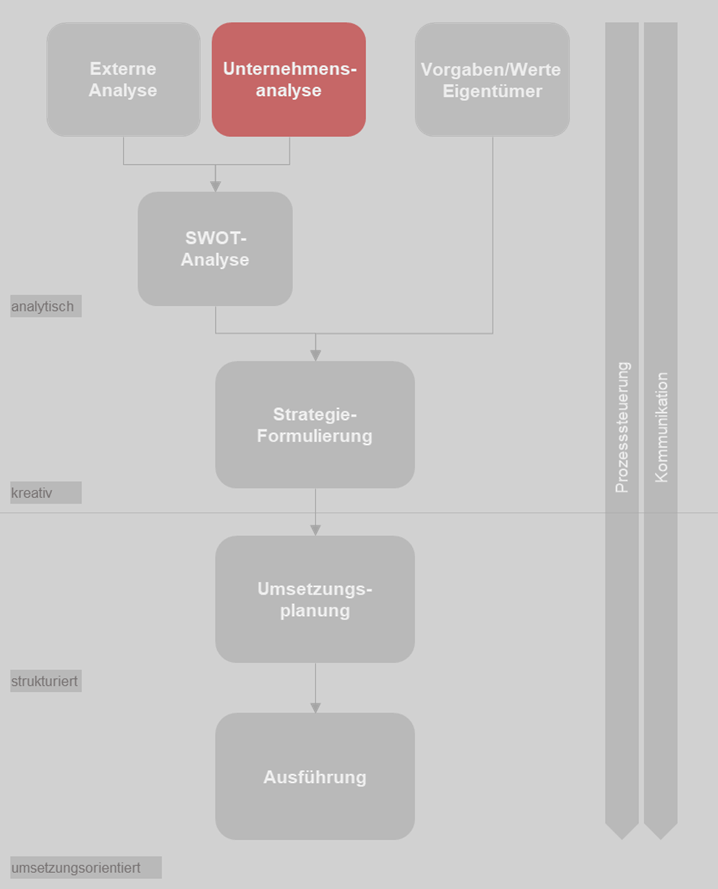

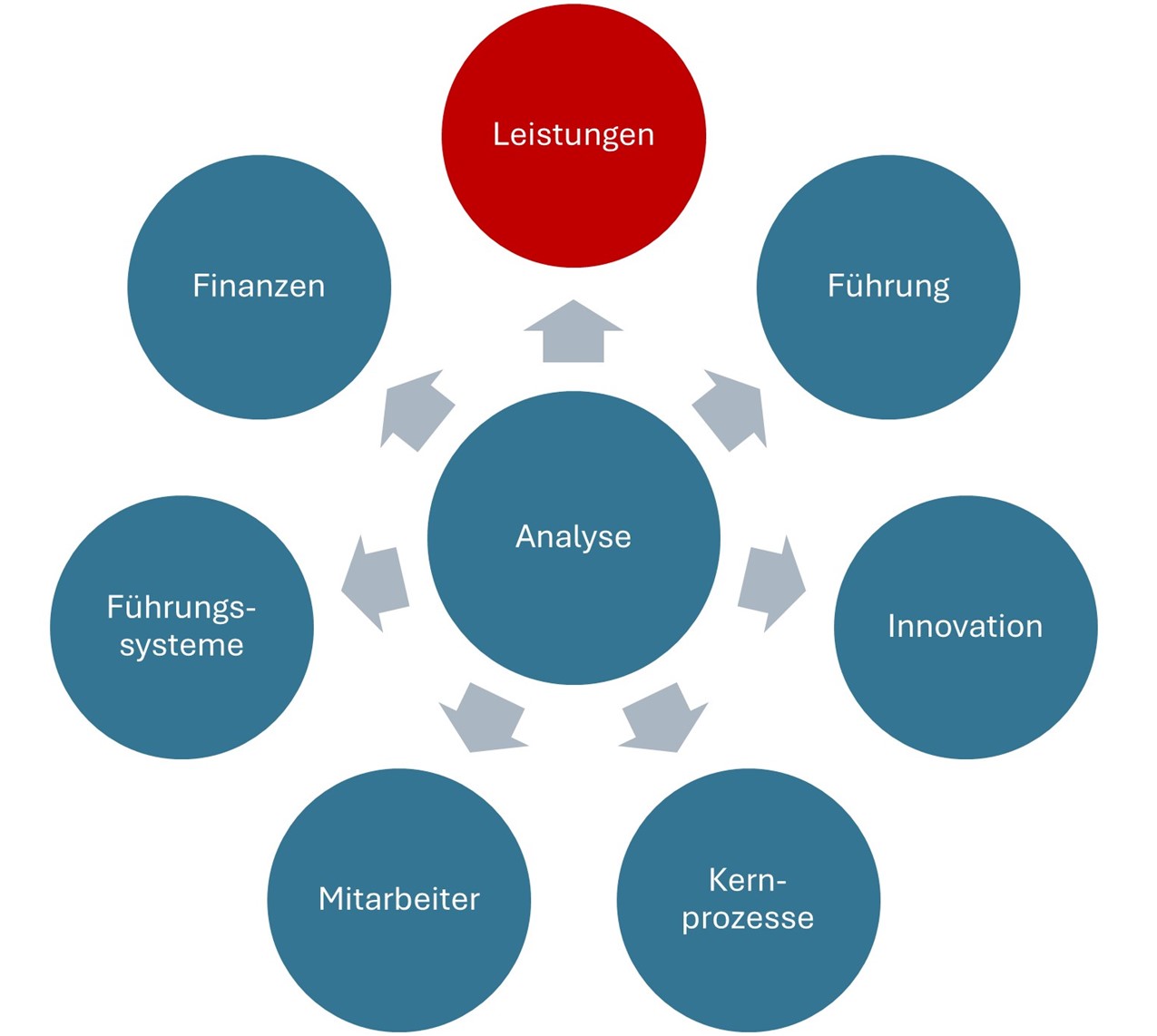

Der vierte Teil der Serie zur Strategieentwicklung befasst sich mit der Unternehmensanalyse (rot in der Grafik unten). Sie dient dazu, die Stärken und Schwächen des Unternehmens zu identifizieren.

Strategieentwicklungsprozess

Im Gegensatz zu den äusseren Einflüssen, die im letzten Teil dieser Serie behandelt wurden, können Unternehmen ihre Stärken und Schwächen selbst beeinflussen. Umso wichtiger ist es, die Analyse sorgfältig und unvoreingenommen durchzuführen.

Dazu müssen im Wesentlichen folgende Fragen beantwortet werden:

- Was soll untersucht werden? Welche Bereiche, Funktionen, Prozesse, Instrumente?

- Wie soll das geschehen? Mit welchen Mitteln und Methoden?

- Wer wird einbezogen? Management, Mitarbeiter, Kunden, weitere?

- Aufgrund welcher Kriterien sollen die analysierten Bereiche beurteilt werden?

Was in welcher Tiefe untersucht wird, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Während bei einem Kaffeemaschinenhersteller die Produktionsabläufe ein grosses Gewicht haben, sind es bei einem Detailhändler die Standorte. Was jedoch nie fehlen darf, ist eine Analyse des Leistungsangebots.

Mögliche Analysebereiche

Zur Gewinnung der notwendigen Informationen bieten sich Auswertungen von Daten aus dem Unternehmen sowie aus externen Quellen, Workshops oder Interviews mit Mitarbeitern und Kunden an.

Wir empfehlen, Kunden wenn immer möglich miteinzubeziehen. Sie haben einen Blick von aussen, was gegen Betriebsblindheit schützt. Zudem spiegeln sie die Wahrnehmung des Marktes und verhelfen zu wichtigen Erkenntnissen darüber, wie die eigenen Leistungen im Vergleich zur Konkurrenz gesehen werden.

Woran soll sich bei der Unternehmensanalyse die Bewertung einer bestimmten Eigenschaft orientieren? Ohne Kontext lassen sich gegebene Eigenschaften nicht einordnen. Ist es beispielsweise ein Vorteil, viele hochqualifizierte und entsprechend gutbezahlte Finanzmathematiker in seinen Reihen zu wissen? Ein Hedgefonds wird diese Frage zweifellos anders beantworten als ein Lebensmitteldiscounter.

Die Stärken und Schwächen eines Unternehmens lassen sich anhand zweier Massstäbe herausschälen: Den Marktanforderungen und dem Konkurrenzvergleich. Aufgrund der Marktanforderungen lässt sich beurteilen, wie gut die analysierten Eigenschaften die Geschäftstätigkeit unterstützen oder ob sie für diese gar hinderlich sind. Mit Hilfe des Konkurrenzvergleichs lässt sich ermitteln, wo ein Unternehmen besser oder schlechter aufgestellt ist als seine Mitbewerber.

Wie wichtig Kontext ist, veranschaulicht wiederum ein Beispiel aus dem Sport sehr schön.

Armand Duplantis ist derzeit der beste Stabhochspringer der Welt. Er hält mit 6,25 Metern den Weltrekord in dieser Disziplin. Duplantis ist auch ein unglaublich schneller Läufer. Die 100 Meter legt er in 10,37 Sekunden zurück. Bei den Sprintern hätte er damit allerdings keine Chance. Da er diese Eigenschaft aber in seiner Disziplin hervorragend einsetzt, ist sie ein Trumpf, der ihn der Konkurrenz überlegen macht.

Im nächsten Newsletter dieser Reihe werden wir darlegen, wie mittels Verbindung von Unternehmensanalyse und externer Analyse systematisch Chancen und Gefahren herausgearbeitet werden können.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:

-

Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)

-

Strategieprozess (Juni 2023)

-

Externe Analyse oder der Blick nach aussen (Januar 2024)

Kontrollen, die das Vertrauen stärken (Juli 2024)

Vom Nutzen eines internen Kontrollsystems

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Vor einigen Jahren musste ich mich einer geplanten Schulteroperation unterziehen.

Kurz vor dem Krankenhausaufenthalt wurde ich angewiesen, das Operationsgebiet mit einem wasserfesten Stift zu markieren. In meinem Fall war es die linke Schulter. Beim Eintritt wurde ich nach meiner Identität gefragt, musste die geplante Operation nennen und meine Markierung zeigen. Auf dem Weg zum Operationssaal und der Übergabe an die Anästhesie wurden mir dieselben Fragen abermals gestellt.

All diese Kontrollen sind Teil der "Checkliste Sichere Chirurgie", an die sich das Krankenhaus hält. Sie stellt sicher, dass der richtige Patient, an der richtigen Stelle, für die richtige Diagnose, vom richtigen Team, im richtigen Operationssaal operiert wird. Zusammen mit vielen anderen Massnahmen trägt sie dazu bei, Verwechslungen und andere Fehler zu vermeiden, die für Patienten schwerwiegende Folgen haben können.

Im Gegensatz zu Spitälern geht es in den meisten Unternehmen glücklicherweise nicht ständig um Leben und Tod oder die Gesundheit von Menschen. Dennoch sind auch sie in ihren Prozessen mit möglichen Fehlerquellen konfrontiert, die gravierende Auswirkungen auf Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Eigentümer oder Kapitalgeber haben können.

Schäden können beispielsweise durch nicht abgerechnete Leistungen, unsachgemäss ausgeführte Arbeiten, nicht sorgfältig ausgewählte Lieferanten, Vernachlässigung von Sicherheitsvorschriften, doppelte Bezahlung von Lieferantenrechnungen oder gar Delikte entstehen.

Diese kurze Aufzählung zeigt, wie vielfältig und unterschiedlich solche Risiken sind.

Um diese Risiken zu vermeiden und Fehlerquellen frühzeitig aufzudecken, müssen massgeschneiderte Vorkehrungen ergriffen und geeignete Instrumente eingesetzt werden. Das kann ein Vieraugenprinzip bei der Vergabe grösserer Aufträge sein, die Trennung von Ausführungs- und Kontrollfunktion bei kritischen Tätigkeiten oder eine Checkliste bei der Prüfung von Lieferantenrechnungen.

Die Summe dieser Massnahmen wird als Internes Kontrollsystem (IKS) bezeichnet.

Viele Unternehmen, auch KMUs, verfügen bereits über gewisse Kontrollen in ihren Abläufen. Trotzdem sollten auch sie, über die Einrichtung eines umfassenden IKS nachdenken. Für die meisten dürfte es in einem ersten Schritt darum gehen, zunächst alle bislang getroffenen Massnahmen zu erfassen, allfällige Mängel zu beheben und Lücken zu schliessen.

Dabei ist es ratsam, sich an den konkreten unternehmensspezifischen Gegebenheiten zu orientieren und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Nichts wäre kontraproduktiver als dieser Herausforderung mit einer Standardlösung zu begegnen oder ein Bürokratiemonster zu erschaffen.

Es gibt unterschiedliche Wege, ans Ziel zu gelangen. Ein möglicher und von uns bevorzugter Ansatz ist, sich zunächst grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, welchen Risiken das Unternehmen ausgesetzt ist und diese dann auf ein IKS herunterzubrechen.

Der Begriff "Internes Kontrollsystem" weckt ungute Assoziationen. Er könnte direkt aus George Orwells "1984" stammen und hätte nicht schlechter gewählt werden können. Man denkt an permanente Überwachung und Bevormundung. Dabei geht es genau um das Gegenteil: Das Verhindern oder frühzeitige Aufdecken von gravierenden Fehlern schafft Vertrauen und gibt Sicherheit.

Für mich jedenfalls hatten die Checks vor meiner Schulteroperation etwas sehr Beruhigendes.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Externe Analyse oder der Blick nach aussen (Januar 2024)

3. Teil der Strategiereihe

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Externe Faktoren haben nicht selten einen entscheidenden Einfluss auf das Schicksal eines Unternehmens.

Ohne Corona gäbe es Twint heute vermutlich nicht mehr. Erst die Pandemie hat der Bezahlapp zum Durchbruch verholfen. Die zunehmende Digitalisierung wurde Kodak zum Verhängnis. Der einstige Platzhirsch der analogen Fotografie verpasste diese Entwicklung und ist nach einem Insolvenzverfahren heute nur noch ein Schatten seiner selbst.

Ist unternehmerischer Erfolg also nur eine Frage des Glücks?

Nicht ganz.

In diesem dritten Teil der Reihe über Strategie geht es um die externe Analyse im Rahmen des Strategieentwicklungsprozesses (rot in untenstehender Grafik), der im vorangehenden Teil der Serie im Juni letzten Jahres vorgestellt wurde.

Strategieentwicklungsprozess

Natürlich kann man nicht alles vorhersehen, was in der Welt passiert. Plötzliche, unvorhersehbare oder sehr unwahrscheinliche Ereignisse mit grossen Auswirkungen wie ein Erdbeben oder eben Corona könnten vielleicht als abstrakte Formen einer Gefahr erkannt werden, die konkreten Folgen entziehen sich aber unserem Vorstellungsvermögen. Man kann jedoch versuchen, langfristige Trends und Entwicklungen zu identifizieren, welche einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen haben könnten.

Dazu werden häufig folgende zwei Tools verwendet: Die Branchenanalyse von Porter und die PESTEL-Analyse.

Die Branchenanalyse von Porter befasst sich mit dem Markt, in welchem das Unternehmen tätig ist, und den Kräften, die dort wirken (siehe Bild unten).

Fünf-Kräfte-Modell von Porter

Quelle: https://www.mindtools.com/at7k8my/porter-s-five-forces

Mit ihr lassen sich die Dynamiken des relevanten Marktes systematisch erfassen und beurteilen.

Manche Unternehmen konzentrieren sich dabei zu sehr auf ihre direkten Konkurrenten und glauben, diese in einem Preiskampf schlagen zu müssen, statt auf die eigenen Qualitäten zu setzen. Dabei vernachlässigen sie die Bedürfnisse der Kunden und vergessen, dass diese oft eine weitaus differenziertere Wahrnehmung unterschiedlicher Angebote haben, als nur auf den Preis zu schauen. Ausserdem werden andere potenzielle Bedrohungen aber auch sich bietenden Chancen gerne überersehen.

Die PESTEL-Analyse ist in Ergänzung zu Porter ein bewährtes Raster, um die weitere Umwelt über den unmittelbaren Markt hinaus zu untersuchen. Sie unterteilt diese in eine politische (Political), ökonomische (Economical), sozio-kulturelle (Social), technische (Technological), ökologische (Environmental) und rechtliche (Legal) Umwelt.

Pestel-Raster

Quelle: https://springworks.ch/en/pestel-analysis/

Beispiele für solche Entwicklungen können je nach Unternehmen die bereits erwähnte Digitalisierung, die Überalterung der Bevölkerung in der Schweiz, der Siegeszug der KI, der fortschreitende Klimawandel oder steigende Zinsen sein.

Dabei sollten Trends nicht vorschnell als Chance oder Gefahr qualifiziert werden. Das ist erst unter Einbezug der Stärken und Schwächen eines Unternehmens möglich. Erst wenn ein Trend auf eine eigene Stärke trifft, ergibt sich für das Unternehmen eine Chance.

Trotz grösster Sorgfalt können im Rahmen einer externen Analyse weder alle relevanten Entwicklungen vorhergesehen noch quantifiziert werden. Die Konsequenz ist aber nicht ein Verzicht auf dieses Instrument, sondern das Erstellen verschiedener Szenarien und das Entwickeln entsprechender Handlungsoptionen. "Prepare, don't predict" lautet das Motto.

Und wie kann man sich gegen Schocks, also plötzlich auftretende, heftige Veränderungen wappnen? Diese entziehen sich ja per Definition einer externen Analyse. Hier hilft ein robustes Geschäftsmodell, das stärkere Turbulenzen aushalten kann und in unterschiedlichen Situationen funktioniert. Solche Geschäftsmodelle können Redundanzen beinhalten, kürzere Lieferwege, eine höhere Liquidität oder eine Inhouse-Produktion. Weil dies aber mit höheren Kosten verbunden sind, werfen sie tiefere (Jahres-)Gewinne ab. Dafür werden diese längerfristig gesichert.

Trotz des Versuchs, externe Faktoren bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie weitestgehend zu berücksichtigen, braucht es für den unternehmerischen Erfolg immer auch noch Glück. Aber wie der römische Philosoph Seneca schon gesagt haben soll:

Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:

-

Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)

-

Strategieprozess (Juni 2023)

Kein Platz für Belästigungen (November 2023)

Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz verhindern

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Die spanische Fussballerin Jennifer Hermoso wurde bei der WM-Siegerehrung am 20. August in Sidney vor den Augen der sportinteressierten Weltöffentlichkeit vom Chef des spanischen Fussballverbandes, Luis Rubiales, gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Es folgte ein Trauerspiel, in welchem Rubiales sich aus der Verantwortung zu stehlen versuchte. Erst als der öffentliche Druck keine andere Wahl mehr liess, trat er schliesslich zurück.

Auch der spanische Fussballverband machte dabei eine schlechte Figur. Jener hatte zunächst noch reflexartig den Verbandschef gestützt, statt sich schützend vor die Spielerin zu stellen.

Eine von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Vorstudie zu sexuellem Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche in der Schweiz brachte im September 2023 über 1000 Fälle an den Tag.

Die Kirche hatte gemeldete Fälle lange Zeit verschwiegen, vertuscht oder bagatellisiert. Beschuldigte Priester waren einfach in eine andere Gemeinde versetzt worden. Die Opfer wurden allein gelassen.

Es handelt sich hierbei um spektakuläre Fälle, welche von den Medien aufgegriffen wurden. Sie zeigen neben individuellen Fehlleistungen insbesondere auch ein Versagen von Institutionen wie dem spanischen Fussballverband oder der katholischen Kirche.

Wie sieht es aber in Ihrem Unternehmen aus? Was wird unternommen, um sexuellen Belästigungen oder gar Übergriffen zuvorzukommen? Und was ist vorgesehen, wenn doch einmal etwas geschieht? Welche Meldemöglichkeiten gibt es? Sind Abläufe und mögliche Sanktionen definiert und bekannt? Wie werden Betroffene geschützt?

Das sind keine Fragen aus der Woke-Ecke. Viele sind sich dessen nicht bewusst, aber der Schutz vor sexueller Belästigung ist ein Recht aller Arbeitnehmenden, so wie die Unfallverhütung oder der Gesundheitsschutz.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt die persönliche Integrität und gilt als eine Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Ob eine solche vorliegt, hängt im Wesentlichen von empfinden der Betroffenen ab und nicht von der Absicht der handelnden Personen. Sexuelle Belästigung kann verschiedene Formen annehmen:

- Anzügliche und zweideutige Bemerkungen über das Äussere

- Sexistische Bemerkungen oder "Witze" über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten oder die sexuelle Orientierung

- Vorzeigen, Aufhängen, Auflegen und Verschicken von pornografischem Material

- Unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht

- Unerwünschten Körperkontakte

- Sexuellen Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung

Arbeitgeber haben die Pflicht, die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der persönlichen Integrität Arbeitnehmender zu ergreifen. Im Streitfall können Arbeitgeber haftbar gemacht werden, wenn sie dieser nicht nachgekommen sind.

Zu den Präventionsmassnahmen gehören:

- Klare Politik des Nicht-Duldens von sexueller Belästigung im Betrieb (Grundsätze, Null-Toleranz)

- Sensibilisierung und Information der Mitarbeitenden für das Thema

- Ausbildung der Führungskräfte zur Erkennung und Vermeidung von sexuellen Belästigungen

- Bezeichnung von internen oder externen vertraulichen Anlaufstellen für die Betroffenen

- Klar definierte und transparente Vorgehensweise im Fall von sexueller Belästigung

- Bezeichnung von möglichen Konsequenzen bei sexueller Belästigung

Damit sich in Ihrem Unternehmen kein Fall Rubiales abspielen kann, braucht es lediglich guten Willen und ein überschaubares Set an Massnahmen, das sich ohne grossen Aufwand umsetzen lässt.

Mitarbeitende, die wissen, dass es in Ihrem Unternehmen keinen Platz für sexuelle Belästigung gibt, werden es mit Motivation und Treue danken.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Weiterführende Informationen und Merkblätter finden Sie hier: https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/sexuelle-belaestigung-am-arbeitsplatz/praevention-im-unternehmen.html

Eine Übersicht der relevanten gesetzlichen Bestimmungen finden Sie hier:

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-Risiken-am-Arbeitsplatz/Sexuelle-Belaestigung.html

Strategieprozess (Juni 2023)

2. Teil der Strategiereihe

Liebe Kunden, Partner und Freunde

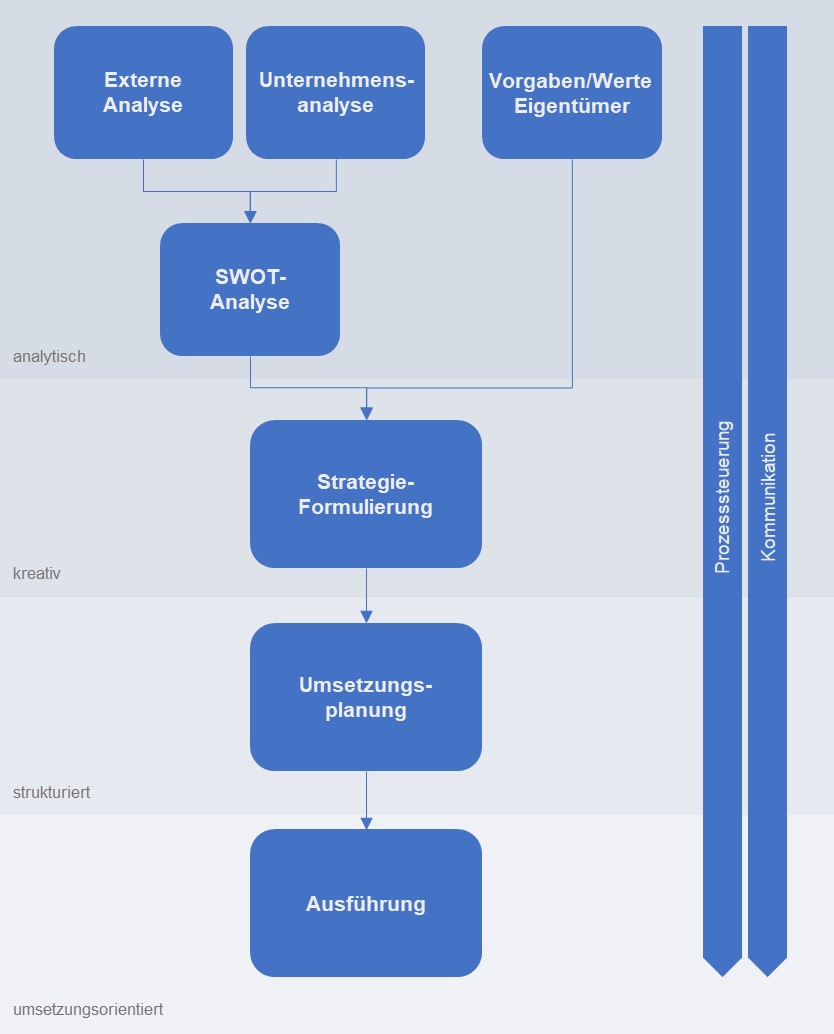

Im zweiten Teil unserer Serie zum Thema Strategie konzentrieren wir uns auf den systematischen Strategieentwicklungs- und Strategieumsetzungsprozess. Ja, es gibt auch andere Wege zu einer erfolgreichen Strategie. Nachfolgende Grafik veranschaulicht einen möglichen Ablauf mit dem Ziel einen ersten Überblick zu vermitteln.

Im analytischen Teil des Prozesses werden die Grundlagen für die Strategieformulierung erarbeitet. Es geht dabei ums Verstehen.

Die Umweltanalyse befasst sich mit äusseren Faktoren, die einen Einfluss auf das Unternehmen haben. Sie versucht Fragen zu beantworten wie: Was passiert um uns herum, das für uns relevant ist? Welche Trends zeichnen sich ab? Inwiefern könnten diese fürs Unternehmen wichtig werden?

Die Unternehmensanalyse schält die Stärken und Schwächen des Unternehmens heraus. Das geschieht einerseits, indem man versucht herauszufinden, wie die Kunden das Unternehmen sehen und sich andererseits mit Konkurrenten vergleicht.

In der SWOT-Analyse (SWOT für Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads), werden die wichtigen Entwicklungen in der Unternehmensumwelt den Stärken und Schwächen des Unternehmens gegenübergestellt. Dies mit dem Ziel, künftige Chancen und Gefahren zu erkennen und erste Ideen für Strategien abzuleiten (Beispiel: Wie können wir auf der Basis unserer Stärken eine Chance nutzen?).

Die Vorgaben der Eigentümer sind das letzte Element dieser Phase, aber gerade in KMUs häufig ein zentrales. Sie beruhen auf den Wertvorstellungen der Eigentümer und grenzen bewusst den Spielraum bei der Definition der Strategie ein. Darin kann es beispielsweise heissen, dass man sich grundsätzlich selbst finanziert oder dass man ausschliesslich in der Schweiz produziert.

Die Entwicklung und Formulierung der Strategie ist der kreative Teil des Prozesses. Auf Basis der vorangegangenen Analysen werden Zukunftsbilder und Szenarien sowie strategische Optionen und Stossrichtungen entworfen und beurteilt. Am Ende steht der Entscheid darüber, welche Ziele man auf welchem Weg mit welchen Mitteln verfolgen will, also wie die Strategie aussieht.

Im nächsten Schritt folgt die konkrete Umsetzungsplanung. Jetzt ist strukturiertes Denken gefragt. Die einzelnen Massnahmen, die notwendigen Ressourcen und die zu erreichenden Etappenziele konkretisiert und in einem Finanzplan abgebildet. Dabei erfolgt typischerweise auch die Überprüfung der Machbarkeit und die Simulation möglicher Szenarien.

Schliesslich muss die Strategie auch tatsächlich umgesetzt werden. Persönliche Führung mit intensiver Kommunikation und glaubwürdigem Vorleben seitens der Unternehmensleitung sind nun gefordert, kurz Leadership. Während der Ausführung müssen Schwierigkeiten gemeistert, Ängste und Widerstände überwunden und Rückschläge verkraftet werden. Unter Umständen müssen sogar Ziele angepasst werden. Geduld, Frustrationsresistenz und Durchhaltewillen sind hierbei nützliche Eigenschaften.

Die Prozesssteuerung achtet darauf, dass jeweils die richtigen Personen miteinbezogen werden, die Pace gehalten, die einzelnen Schritte möglichst sorgfältig durchgeführt werden und nichts vergessen geht. Der lineare Ablauf in obiger Darstellung ist dem besseren Verständnis des Prozesses geschuldet. In der Realität verläuft dieser aber meist in Schlaufen, die einzelnen Schritte werden zum Teil mehrfach wiederholt.

Der Kommunikation kommt im Strategieprozess eine herausragende Bedeutung zu. Darum stellen wir sie immer mit einem separaten Strahl dar, welche den ganzen Prozess begleitet. Wer sie in all ihren Dimensionen begreift und lebt, hat die besten Chancen, eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln und umzusetzen.

Jede einzelne Komponente in diesem Ablauf erfüllt bestimmte Aufgaben. Wie und mit welchen Werkzeugen diese Aufgaben am besten gemeistert werden können, werden wir in den kommenden Newsletters zu dieser Serie erläutern.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:

- Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)

Zu gut um wahr zu sein (Januar 2023)

Betrügern nicht auf den Leim gehen

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Im Dezember letzten Jahres begann der Prozess im Wirecard-Skandal, dem vermutlich grössten Betrugsfall in der neueren deutschen Geschichte.

Einen Monat zuvor war in den USA die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes wegen Betrugs zu über 11 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Wirecard und Theranos, die einstigen Highflyer, sind insolvent beziehungsweise bereits liquidiert. Bei beiden Unternehmen gab es Warnsignale. Sie wurden ignoriert. Zu schön war der kometenhafte Aufstieg dieser vermeintlichen Unicorns, zu verlockend der Ritt auf deren Erfolgswelle. Grosse und kleine Anleger, Banken und andere Geschäftspartner erlitten herbe Verluste.

Die Angst, eine einmalige Chance zu verpassen, versuchen auch Betrüger zu nutzen, die es auf KMUs abgesehen haben.

Hierzu zwei glimpflich verlaufene Beispiele:

Im ersten Fall erhielt eine von uns beratene Firma, nennen wir sie der Einfachheit halber Ziel AG, ein Mail von einer englischen Finanzboutique.

Darin hiess es, ein grosses Unternehmen aus einem Nachbarland sei auf die Ziel AG und deren hervorragenden Positionierung in der Schweiz aufmerksam geworden. Im Rahmen seiner europäischen Expansionsstrategie sei dieses Unternehmen an einer Übernahme interessiert und habe die Finanzboutique beauftragt, eine allfällige Transaktion vorzubereiten und durchzuführen. Um den Prozess zu beschleunigen, solle man doch schon mal die eigenen Preisvorstellungen nennen.

Augen begannen zu leuchten, Pläne wurden geschmiedet. Die Geschäftsleitung der Ziel AG fühlte sich durch diese Worte bestätigt und geschmeichelt, während die Unternehmerfamilie die Chance sah, ein schwelendes Nachfolgeproblem zu lösen und dabei Teil einer spannenden Wachstumsstrategie zu werden.

Doch bald meldeten sich erste Zweifel. Dies war nicht die Art und Weise, Geschäfte dieser Grössenordnung abzuwickeln. Besser ein paar Recherchen machen.

Schnell stellte sich heraus, dass die Vermittlerfirma gar nicht existierte. Der seriös wirkende Internetauftritt war ein Fake. Dort aufgeführte Personen waren im Netz nicht auffindbar. Ebenso erwies sich die Adresse des Firmensitzes als falsch. Als wir nachfragten, wurde der Kontakt sofort abgebrochen.

Vermutlich waren die Betrüger darauf aus, im Verlauf des Prozesses Vorschüsse und Gebühren zu ergaunern. Wir werden es nie herausfinden.

Im zweiten Fall meldete sich jemand telefonisch bei einem von uns betreuten Industrieunternehmen. Der Anrufer gab an, im Auftrag eines bekannten internationalen Konzerns zu handeln und behauptete, rund hundert Maschinen des Industrieunternehmens kaufen zu wollen.

Wenn das keine Chance war! Volumen, Umsatz und die Möglichkeit, in eine höhere Liga aufzusteigen, liessen den Puls höher schlagen. Normalerweise umfasst eine Transaktion nur wenige Maschinen.

Sicher ist sicher, sagten sich die Verantwortlichen dennoch und fragten beim besagten internationalen Konzern nach. Hatte dieser tatsächlich jemanden mit dem Kauf der Maschinen beauftragt? Wenig überraschend war weder der vermeintliche Vermittler bekannt, noch wusste man von einem solchen Auftrag.

Auf die Unstimmigkeiten aufmerksam gemacht, brach der Anrufer auch in diesem Fall den Kontakt sofort ab.

Hier handelte es sich wahrscheinlich um den Versuch, die Maschinen liefern zu lassen, um dann ohne Bezahlung damit zu verschwinden. Der Verlust hätte schwer gewogen.

Fazit: Klingt eine Geschichte zu gut, um wahr zu sein, dann ist sie es meist nicht. Eine gesunde Portion Vorsicht kann vor grossen Schäden bewahren.

Bonustipp: Ahmen die Protagonisten Steve Jobs nach und tauchen in schwarzen Rollkragenpullovern auf, sollten Sie in jedem Fall unverzüglich das Weite suchen.

In diesem Sinne, bleiben Sie auf der Hut.

Bildquellen:

https://www.vanityfair.com/news/2016/09/elizabeth-holmes-theranos-exclusive

https://www.spiegel.de/wirtschaft/ist-wirecard-chef-markus-braun-ein-betrueger-a-00000000-0002-0001-0000-000167380447

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)

Über den Nutzen einer Strategie

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Das Thema Strategie ist aktuell in den Medien so präsent wie schon lange nicht mehr.

Die Credit Suisse arbeitet intensiv an einer neuen Strategie. Man spricht von einem grossen Umbau. Die vielen verlustreichen Rückschläge der letzten Jahre lassen keine andere Wahl. Ebenso hat der Sulzer-Konzern angesichts grosser Veränderungen in seinen Stammmärkten eine Überprüfung seiner bisherigen Strategie angekündigt.

Aber was ist überhaupt eine Strategie?

Eine Strategie legt die langfristige Ausrichtung (drei bis fünf Jahre) eines Unternehmens fest. Zu einer Strategie gehören drei fundamentale Dimensionen, die anhand einer Reihe von Fragen definiert werden:

1. Das Ziel

Wohin soll die Reise gehen? Wo möchte man in Zukunft stehen?

Wie soll das Unternehmen künftig aussehen? Was soll konkret erreicht werden?

2. Der Weg

Wie kommt man dahin? Welche Schritte, Massnahmen und Mittel führen zu den gesteckten Zielen?

3. Die Zeit

Bis wann sollen die Ziele erreicht werden? Wann gilt es, wichtige Zwischenetappen zu erreichen? .

Und was bringt eine Strategie?

Mit einer Strategie soll die Entwicklung oder das Wachstum eines Unternehmens oder, wie im Falle der Credit Suisse, dessen Fortbestand sichergestellt werden. Dafür ist sie der Plan.

Ressourcen sind in jedem Unternehmen nur beschränkt verfügbar. Mit Hilfe einer Strategie sollen diese gezielt und effizient eingesetzt werden, während gleichzeitig das Risiko von Fehlentscheidungen möglichst klein gehalten werden soll.

Durch ihren vorausschauenden Charakter schafft eine Strategie Handlungsspielräume. Selbst unvorhergesehene Ereignisse lassen sich dadurch besser bewältigen. Kurz: man ist vorbereitet.

Je grösser und komplexer ein Unternehmen wird, desto anspruchsvoller gestaltet sich die Koordination der Kräfte. Eine nachvollziehbare und verständlich kommunizierte Strategie kann dafür sorgen, dass alle am gleichen Strick ziehen.

Dabei bieten sich zusätzliche Chancen: Können sinnstiftende Ziele mit einem gesellschaftlichen Nutzen formuliert werden, wie z.B. die Reduktion des CO2-Ausstosses auf netto Null, wirken diese motivierend auf die Mitarbeiter und erhöhen die Attraktivität des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt.

Ist eine Strategie nur etwas für grosse Unternehmen?

Das Gegenteil ist der Fall. Viele KMU verdanken ihren Erfolg einer guten Strategie. Kleinere Unternehmen verfügen über wesentlich begrenztere finanzielle Mittel als grosse und haben weniger Möglichkeiten Geld aufzunehmen. Sie dürfen sich nicht zu viele und vor allem keine kostspieligen Fehler erlauben. Daher sind eine klare Ausrichtung und darauf basierende Investitionen umso wichtiger.

Die Credit Suisse und Sulzer erhalten aufgrund ihrer Grösse und Geschäftstätigkeit mediale Aufmerksamkeit. Diese beleuchtet jedoch ein Thema, mit dem sich jedes Unternehmen befassen sollte.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

PS Aufgrund seiner Bedeutung werden wir dem Thema Strategie in loser Folge weitere Newsletter folgen lassen. Wir werden uns dabei unter anderem dem eigentlichen Strategieprozess, der Rolle der Kommunikation oder den Hürden bei der Umsetzung widmen.

Was ist das Problem? (Mai 2022)

Die Bedeutung einer sorgfältigen Problemanalyse

Liebe Kunden, Partner und Freunde

"Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und fünf Minuten über die Lösung."

Albert Einstein, aber wahrscheinlich nicht *

Weise Worte. Im unternehmerischen Alltag ist jedoch häufig das Gegenteil zu beobachten. Es werden rasch Lösungen entwickelt und Entscheide gefällt, ohne das zugrunde liegende Problem wirklich zu verstehen.

Das rächt sich insbesondere dann, wenn es sich um komplexe Fragestellungen handelt, die nicht als solche erkannt werden und Quick Fixes gegenüber vertieften Analysen der Vorzug gegeben wird.

Denn komplexe Probleme werden durch Quick Fixes nicht gelöst. Die Folge ist vielmehr, dass man sich erneut mit ihnen auseinandersetzen muss. Die vermeintliche Abkürzung verschlingt weit mehr Zeit und Ressourcen als der Weg über eine saubere Problemanalyse.

Ein Beispiel hierzu:

Die Firma OMG stellt Waschmaschinen für den gewerblichen und industriellen Gebrauch her. Das Geschäft läuft gut, bis eines Tages ein Umsatzrückgang zu verzeichnen ist.

Die Geschäftsleitung tagt. Dabei stellt sie fest, dass das Werbebudget in den letzten Jahren gekürzt wurde. Reflexartig beschliesst sie, eine umfassende Werbekampagne zu lancieren, um den Absatz wieder anzukurbeln.

Ein halbes Jahr später zeigt sich: die Kampagne blieb wirkungslos. Der Umsatz geht weiter zurück.

Die Geschäftsleitung tagt erneut. Anekdotische Berichte deuten darauf hin, dass die Produkte der OMG als zu teuer wahrgenommen werden. Also beschliesst die Geschäftsleitung eine Preissenkungsrunde.

Doch auch die hilft nicht. Nach sechs weiteren Monaten ist der Umsatz weiter geschrumpft.

Erst jetzt wird ein Team eingesetzt, das den tatsächlichen Ursachen für die Umsatzeinbussen auf den Grund gehen soll. Nach einer Kundenbefragung, einer Konkurrenzanalyse und Gesprächen mit der Serviceabteilung, die von häufigen Reparaturen berichtet, ergibt sich ein gänzlich neues Bild.

Seit einiger Zeit sind Mitbewerber der OMG mit besseren Maschinen auf dem Markt. Diese sind wartungsärmer und weniger reparaturanfällig. Zudem verbrauchen sie bedeutend weniger Wasser und Energie.

Diese Konkurrenzprodukte sind zwar teurer als die Geräte der OMG, für die Käufer ist der Anschaffungspreis jedoch nur ein Entscheidungsfaktor unter vielen. Für sie sind die Gesamtkosten des Betriebs (Total Cost of Ownership) und Zuverlässigkeit weitaus wichtiger.

Die Hauptursache für den Umsatzrückgang ist demnach eine Produktepalette, die nicht mit jener der Konkurrenz mithalten kann. Hier muss die OMG ansetzen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.

Im Nachhinein zeigt sich, dass zu eilig auf Lösungsversuche gesetzt wurde, statt dem Problem auf den Grund zu gehen. Zeit und Ressourcen, die dabei aufgewendet wurden, sind verloren, von den Umsatzeinbussen ganz zu schweigen.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

*Obwohl so im Netz zu finden, muss die Zurechnung des Zitats zu Albert Einstein wohl in Zweifel gezogen werden. Vgl. dazu https://quoteinvestigator.com/2014/05/22/solve/

Via Inhaberstrategie zur Nachfolgeregelung (Juli 2021)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Über 70'000 KMUs haben ihre Nachfolge noch nicht geregelt, obwohl die leitenden Personen sechzig oder älter sind. Das hat eine Studie von Bisnode D&B aus dem Jahr 2020 ergeben. Dabei scheint es sich um ein grundsätzliches Problem zu handeln.

Warum wird das Thema Nachfolgeregelung nicht proaktiv angegangen? Warum befasst man sich nicht damit, solange Zeit und Kraft noch im Überfluss vorhanden sind? Es liegt doch in der Natur von Unternehmern, sich Herausforderungen zu stellen.

Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Man wird vom Tagesgeschäft getrieben. Wichtige Investitionsentscheide fallen an. Neue Produkte werden lanciert. Die Arbeit von erkrankten Mitarbeitern muss übernommen werden. Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden.

Der Widerwille, sich mit dem der eigenen Endlichkeit zu befassen, dürfte darüber hinaus eine gewichtige Rolle spielen. Ebenso der Gedanke, entbehrlich zu werden. Wer will sich schon mit dem Abbau seiner körperlichen und geistigen Kräfte befassen, bevor diese nachlassen? Wer will bereits ans eigene Ende denken, bevor es sich abzeichnet?

So trifft die Notwendigkeit, sich mit dem Thema der Nachfolge zu befassen auf eine verständliche Abneigung, genau dies zu tun. Und in der Regel gewinnt die Abneigung.

Das Erarbeiten einer Inhaberstrategie bietet hier einen eleganten Ausweg. Diese hält das Verhältnis der Eigentümer untereinander und zum Unternehmen fest. In ihr werden die Ziele und die Werte festgehalten, welche das Unternehmen aus Sicht der Eigentümer verfolgen und leben soll. Sie setzt die Leitplanken für die eigentliche Unternehmensstrategie.

Sie kann beispielsweise festhalten, ob Familienmitglieder ein Anrecht auf Einsitz in die Geschäftsleitung haben. Oder sie kann bestimmen, dass das Unternehmen finanziell unabhängig bleiben soll. Oder welche Lieferanten prioritär berücksichtigt werden sollen.

Eine umfassende Inhaberstrategie nimmt aber auch die Frage auf, wie die Eigentümer die Zukunft des Unternehmens sehen und welche Rolle sie selbst und Angehörige spielen werden.

Erfahrungsgemäss geht es an diesem Punkt darum, Perspektiven für sich, die eigene Familie, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu entwickeln. Positiv besetzte Themen wie Werterhaltung und Wachstum, Stabilität und Agilität, Lebensqualität und Entscheidungsfreiheit dominieren. Die Frage der Nachfolge wird dabei häufig spielerisch und konstruktiv, quasi im Vorbeigehen geregelt.

Es gibt für KMUs viele gute Gründe, eine Inhaberstrategie festzulegen. Dass damit die Nachfolgeregelung frühzeitig, schmerzfrei und positiv angegangen werden kann, ist einer davon.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Brauchen wir eine neue Organisation? (März 2021)

Umgang mit neuen Organisationskonzepten

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Holzfällerhemden, Schlaghosen, Plateausohlen – plötzlich sind sie in. Alle wollen sie. Alle tragen sie.

Auch neue Organisationskonzepte erscheinen so regelmässig wie neue Modetrends. Sie warten mit knackigen und vielversprechenden Labels wie "Agile" oder "Holocracy" auf. Und mit der Botschaft, dass mit ihnen alles besser wird.

Dabei könnte man davon ausgehen, dass in über hundert Jahren Management- bzw. Organisationslehre alles schon einmal erdacht und kombiniert, beschrieben und ausprobiert, erforscht und beurteilt wurde: Hierarchie oder Selbstverwaltung, Zentralisation oder Dezentralisation, Formalisierung oder autonome Teams, um einige Beispiele zu nennen.

Quelle: Youtube, Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld, Folie aus einem Video zu einem Vortrag über Agilität New Work, 2018

(https://www.youtube.com/watch?v=QqN8ensY4xI&t=2019s)

Wenn sich eine Erkenntnis durchgesetzt hat, dann dass es die eine, für alle Unternehmen und alle Situationen beste Organisationsform schlicht nicht gibt.

Dennoch wäre es übereilt, alle neuen Konzepte von vornherein abzulehnen. Für die Beurteilung gilt es vielmehr, sich zunächst zwei grundlegende Dinge vor Augen zu führen:

Erstens ist Organisation eine Notwendigkeit, die von zunehmender Grösse und Arbeitsteilung getrieben wird. Je mehr Menschen zusammenarbeiten, desto mehr Prozesse müssen definiert und koordiniert, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse festgelegt, Projekte geplant und geleitet werden. Kleine Unternehmen kommen folglich mit einem deutlich tieferen Organisationsgrad aus als grosse.

Zweitens ist Organisation kein Selbstzweck, sondern immer nur ein Werkzeug. Die Existenzberechtigung eines Unternehmens ergibt sich aus der Fähigkeit, Leistungen anzubieten, für die eine Nachfrage besteht. Prozesse, Strukturen und Projekte sind daher primär darauf auszurichten, diese Fähigkeit zu erhalten und zu stärken.

Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter sich in der Organisation zurechtfinden müssen. Die Komplexität sollte so hoch wie nötig, aber so tief wie möglich sein. Schaut man sich Konzepte wie Agile oder Holocracy an, stellen sich ob der Einhaltung dieses Postulats Zweifel ein.

Wenn man neue Organisationskonzepte im Hinblick auf das eigene Unternehmen prüft, sollte man sich also fragen, ob diese oder zumindest Teile davon das Unternehmen tatsächlich fitter machen. Und ob der erwartete Nutzen deutlich höher als die Kosten eines Umbaus ist.

Fällt die Antwort negativ aus, dann gilt, was auch für Holzfällerhemden, Schlaghosen, Plateausohlen gilt:

Man kann jede Mode mitmachen, muss aber nicht.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Was tun? (März 2020)

Fünf Ratschläge zum Umgang mit der wirtschaftlichen Krise in Zeiten von Corona

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Das Corona-Virus stellt eine Gefahr für die Gesundheit von uns allen dar. Die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen sind daher vorbehaltlos zu begrüssen. Nichtsdestotrotz stürzen sie viele Unternehmen in eine tiefe Krise.

Wie damit umgehen? Hier fünf Ratschläge aus unternehmerischer Sicht:

1. Aufrechterhalten dessen, was noch läuft

Wenn Sie nicht, noch nicht oder nur teilweise betroffen sind, versuchen Sie unter allen Umständen noch vorhandene Kunden und Aufträge zu bedienen und damit die noch funktionierenden Unternehmensteile am Leben zu erhalten. Diese werden das Fundament für die Zeit nach der Krise bilden.

2. Kurzarbeit anmelden und Massnahmenpaket des Bundes nutzen

Wenn Sie einen Geschäftseinbruch zu verzeichnen haben, melden Sie so rasch wie möglich Kurzarbeit an. Die zuständigen Ämter sind bestrebt, Gesuche schnell und unbürokratisch zu bearbeiten. Damit schützen Sie die Löhne Ihrer Belegschaft und vermeiden Entlassungen.

Nutzen Sie weitere Optionen des Massnahmenpakets des Bundes wie verzugszinsfreie Zahlungsaufschübe bei der Mehrwertsteuer, den Sozialversicherungen oder bei Zöllen.

Link: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-78515.html

3. Gespräch mit der Hausbank suchen

Wenn Sie nicht über Liquiditätspolster verfügen, nehmen Sie so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrer Bank auf. Bei einbrechenden Umsätzen wird Ihre Zahlungsfähigkeit insgesamt leiden, nicht nur was die Löhne anbelangt. Die Banken werden zusammen mit dem Bund rasch unkomplizierte und tragbare Lösungen anbieten.

Sollten Sie jedoch in der glücklichen Lage sein, über genügend Liquidität zu verfügen, denken Sie an jene, die es härter trifft. Etwa indem Sie Ihren Kunden längere Zahlungsziele anbieten oder Lieferanten früher als vereinbart bezahlen. Sie werden es Ihnen danken.

4. Worst-Case-Szenario vorbereiten

Bereiten Sie ein Notfallszenario vor für den Fall, dass die Krise länger anhält als befürchtet oder der Umsatz dauerhaft einbricht. Das oberste Ziel dabei ist Schadensbegrenzung. Notfallpläne werden immer in der Hoffnung erstellt, dass man nie auf sie zurückgreifen muss. Dennoch ist es essentiell, für das Schlimmste gerüstet zu sein. Niemand würde den Betrieb eines Hochhauses bewilligen, welches über keinen Evakuationsplan im Brandfall verfügt. Seien Sie also vorbereitet.

5. Neue Handlungsoptionen ausloten

Versuchen Sie herauszufinden, wo Sie noch Spielräume haben. Können Sie beispielsweise neue Kanäle nutzen wie die Yogaschule, die Lektionen über Videokonferenz anbietet? Oder die lokale Brauerei, die einen Hauslieferdienst per Fahrrad aufgezogen hat? Können Sie Ihre Mitarbeiter übergangsweise in anderen Unternehmen unterbringen, die dringend Verstärkung brauchen (auch die gibt es im Moment)? Gibt es wichtige Projekte, für die Ihnen bisher die Zeit fehlte?

Sie sind der momentanen Situation nicht vollkommen ausgeliefert. Diese Ratschläge sollen Ihnen dabei helfen, Ihre Handlungsfähigkeit so gut es geht zu bewahren.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und achten Sie auf Ihre Gesundheit.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi und Team

Energieschub für Unternehmer:innen - Bertasi Consulting Power Snack (Januar 2020)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Wie Ausdauersportler laufen, schwimmen, kämpfen Unternehmerinnen und Unternehmer ohne Unterbrechung. Oft sind sie dabei auf sich allein gestellt. Da können Kräfte und Orientierung schon mal nachlassen.

Mit unserem neuen, speziell für Unternehmerinnen und Unternehmer entwickelten

Bertasi Consulting Power Snack

erhalten diese den benötigten Energieschub, um die nächste Etappe zu meistern.

Konkret handelt es sich dabei um ein Beratungskontingent, das nach Bedarf verzehrt wird. Dessen Höhe und Gültigkeitsdauer werden im Voraus abgemacht und pauschal abgerechnet. Die Überschreitung der vereinbarten Menge von bis zu 50% bleibt für die Kunden ohne Kostenfolge.

Beispiel:

Eine Unternehmerin bucht für ein Quartal vier Stunden Beratung, drei in Form einer monatlichen stündigen Sitzung zum aktuellen Geschäftsgang und eine als Reserve für Notfälle. Weil es struber als erwartet zugeht, sind es am Schluss sechs Stunden. Die Unternehmerin bezahlt jedoch nur den abgemachten Preis.

Vorteile:

Das Angebot ist massgeschneidert: Die Kundin kann es völlig flexibel nach ihren Bedürfnissen zeitlich und inhaltlich zusammenstellen und abrufen.

Das Angebot ist sicher: Die Kundin hat die volle Kostenkontrolle. Auch kleinere Einheiten bezüglich Menge und Dauer sind möglich. So kann die Kundin uns testen.

Das Angebot ist effizient und nachhaltig: Der Rahmen muss nicht jedes Mal neu abgesteckt werden. Über die Zeit entsteht eine gemeinsame Wissensbasis und ein gestärktes Vertrauensverhältnis. Lange Erklärungen entfallen.

Kunden, die das Angebot bereits getestet haben, nehmen es weiterhin in Anspruch.

Wollen auch Sie Ihre Performance sichern? Dann kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Frauen machen den Unterschied (November 2019)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Frauen in Führungsetagen nicht zu berücksichtigen ist eine Verschwendung von Talent, die Unternehmen teuer zu stehen kommen kann. Das haben wir bereits in unserem Newsletter "Sag mir wo die Frauen sind" vom Juni 2018 festgehalten.

Nun hat das Research Institute der Credit Suisse die Resultate einer breit angelegten Studie präsentiert, die diese Aussage untermauern (The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies). Dabei wurden 3000 Unternehmen aus 56 Ländern mit 30'000 Führungspositionen der obersten Managementstufe untersucht.

Was es kostet, Frauen zu ignorieren, belegt die folgende Grafik eindrücklich. Sie zeigt die Aktienperformance von Unternehmensgruppen mit unterschiedlichen Frauenanteilen in den wichtigsten Führungspositionen.

Aktienpreise spiegeln auf lange Sicht den relativen Unternehmenserfolg wider. Das heisst, man kann daraus ablesen, wer im Vergleich zu anderen besser und wer schlechter abgeschnitten hat.

Die erste Gruppe wies einen Frauenanteil von 30% oder mehr auf, die zweite einen von 20% oder mehr und die dritte einen von unter 15%. Alle untersuchten Unternehmen zusammen kamen auf einen Frauenanteil von 17%.

Die beste Performance erzielten die beiden Gruppen mit einem Frauenanteil von 20% und mehr. Ihr Aktienwert nahm um satte 110% zu. Das ist mehr als eine Verdoppelung! Der Aktienwert aller 3000 Unternehmen stieg im Beobachtungszeitraum um knapp 80%. Die Gruppe mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil kam hingegen lediglich auf knapp 50%.

Die Zahlen sprechen für sich. Oder würden Sie auf die Gruppe mit dem tiefsten Frauenanteil setzen?

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Wenn zwei sich streiten (August 2019)

Die Gefahr von Pattsituationen

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Totalschaden oder schlimmer. Das droht, wenn sich zwei in einem fahrenden Auto ums Lenkrad streiten.

Aber wer sollte etwas so Absurdes tun? Ein solches Verhalten wäre völlig irrational und gefährlich.

Doch unsinnig heftige Auseinandersetzungen unter Geschäftseignern, die in einem Crash zu enden drohen, gibt es häufiger als man denkt. Und fast immer treten sie in KMUs auf, die von zwei Partnern zu je 50% gehalten werden.

Ein Streit zwischen gleichberechtigten Partnern führt schnell zu einer Pattsituation. Die macht ihn erst richtig gefährlich.

Weil jede Entscheidung einseitig blockiert werden kann, ist das Unternehmen im Konfliktfall nicht mehr steuerbar. So wird jedes Hindernis zur Gefahr, die Kollision kaum vermeidbar. Am Ende bleiben nur Verlierer: Mitarbeiter, Kunden und die Eigentümer selbst.

Wie kann das Risiko einer Pattsituation verringert werden?

Um beim Bild des Fahrzeugs zu bleiben: Man kann einerseits dafür sorgen, dass jederzeit klar ist, wer am Steuer sitzt. Die Entscheidungsmechanismen werden so festgelegt, dass es gar nie zu einer Pattsituation kommt.

Hierzu kann man beispielsweise von Beginn weg eine dritte Person in die Partnerschaft einbinden. Oder man gestaltet die Partnerschaft asymmetrisch, z.B. 60:40. Man kann Stichentscheide vorsehen oder eine ungerade Anzahl Verwaltungsräte. Sogar die Abmachung, dass bei Uneinigkeit das Los entscheidet ist denkbar.

Andererseits können, will man die Fahrt dennoch als gleichberechtigte Partner antreten, frühzeitig Ausstiegszenarien für den Notfall definiert werden. Darin wird der Ablauf einer geordneten Trennung festgehalten. Dabei sollen alle Beteiligten und das Unternehmen selbst möglichst schadlos davonkommen.

Dazu kann man sich zum Beispiel gegenseitig Kauf- und Verkaufsrechte einräumen. Jeder Partner kann die Anteile des anderen erwerben oder ihm seine Anteile verkaufen. Am besten wird dabei auch schon das Verfahren zur Bestimmung des Preises definiert (vgl. auch Newsletter Mai 2011).

Es gibt diverse Möglichkeiten, einen Totalschaden aufgrund von Konflikten abzuwenden. Im Idealfall befasst man sich mit ihnen, solange man noch vernünftig miteinander reden kann und setzt alles daran, Streit zu vermeiden.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Keine gute Medizin (Februar 2019)

Boni: Gravierende Risiken und Nebenwirkungen, teuer und unwirksam

Unlängst führten Freunde von mir ein Belohnungssystem ein, um ihre Kinder im Alter von sechs und acht Jahren zu mehr Mitarbeit im Haushalt zu motivieren. Für jede erledigte Arbeit gab es einen Pingpongball. Die Pingpongbälle kamen in eine Kartonröhre. War diese voll, erhielten die Kinder ein Spielzeug als Prämie.

Doch kaum waren die neuen Regeln in Kraft, änderte sich das Verhalten der Kinder. Sie machten nur noch, was ihnen einen Pingpongball einbrachte. Damit sie garantiert nichts umsonst taten, vergewisserten sie sich bei jeder Bitte um Hilfe jeweils unverzüglich, ob diese Aufgabe auch mit einem Ball belohnt würde.

Hatten sie vorher die eine oder andere Arbeit freiwillig erledigt, sei es aus purer Freude oder einfach, um den Eltern einen Gefallen zu tun, stellten sie solche Tätigkeiten nun fast vollständig ein.

Was bei Kindern beobachtet werden kann, verhält sich bei Erwachsenen nicht anders. Die durch Boni gesetzten Anreize führen zu einer Verdrängung anderer Motivationsquellen wie die Genugtuung durch die Bewältigung einer Aufgabe an sich, die Aussicht auf Selbstverwirklichung oder auf Zugehörigkeit. Der Fokus verschiebt sich. Die Belohnung wird zum wichtigsten Antreiber.

Die Veränderung der Motivationsstruktur ist nur eines der zahlreichen Probleme im Zusammenhang mit Boni. Hinzu kommen unter anderem Gewöhnung, Verwöhnung, Sesselkleberei und der Umstand, dass Boni tendenziell risikobereite sowie zur Selbstüberschätzung neigende Menschen anziehen. Und das alles bei nicht unerheblichen Kosten für die Ausgestaltung und Umsetzung von Bonusprogrammen. Ganz zu schweigen von den Kosten, die durch falsche Anreize entstehen können.

Die Idee hinter Boni ist bekanntlich Leistungssteigerung. Doch auch hierfür existieren keine Belege. Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Untersuchung, die eine bessere Performance von Unternehmen mit Bonusprogramm als von solchen ohne nachweisen konnte.

Gravierende Risiken und Nebenwirkungen, teuer und erst noch unwirksam. Würde es sich bei Boni um Medikamente handeln, man würde sie vom Markt nehmen.

In der Praxis setzt sich diese Einsicht nur langsam durch. Doch einige Firmen handeln bereits, selbst solche aus dem Finanzwesen. So hat die Migros-Bank ab dem Geschäftsjahr 2019 Boni ganz abgeschafft .

Und meine Freunde? Ernüchtert haben auch sie den Versuch mit dem Belohnungssystem wieder aufgegeben und verwenden Pingpongbälle seither nur noch zum Spielen.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Mein neues Sportshirt (November 2018)

Wenn Marken austauschbar werden, können ethische Werte zum Alleinstellungsmerkmal avancieren.

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Wenn Produkte und Marken austauschbar sind, wenn jedes Waschpulver noch weisser wäscht und jeder Turnschuh noch hipper wippt, dann können ethische Werte zum Alleinstellungsmerkmal avancieren - sofern sie glaubwürdig vertreten werden.

Aus diesem Grund ist mein neues Sportshirt von Nike.

Nike traf zum 30. Jahrestag des "Just do it"-Slogans einen mutigen Entscheid. Das Unternehmen machte Colin Kaepernick zum Gesicht der Jubiläumskampagne, die im September startete. Die Botschaft: "Believe in something. Even if it means sacrificing everything."

Colin Kaepernick ist ein Football-Star und Afroamerikaner. Er war der erste, der sich während der amerikanischen Nationalhymne vor einem Spiel hinkniete, statt zu stehen. Damit wollte er ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Schwarze setzen. Das kostete ihn seinen Job als Quarterback. Kaepernick ist seit 2016 ohne Vertrag und ohne Spiel.

Mit der Wahl Kaepernicks und der Kampagnenbotschaft hat sich Nike hinter den Athleten und seinen Protest gestellt.

Das Unternehmen hat sich dadurch aber auch den Zorn des amerikanischen Präsidenten zugezogen, fordert dieser doch unentwegt die Entlassung aller Athleten, die es Kaepernick gleichtun und während der Hymne knien. Donald Trump prophezeite sogar den Untergang der Firma ("…Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts", Tweet vom 5. September 2018).

Das Risiko, das Nike einging, war tatsächlich nicht unerheblich. Niemand konnte wissen, wie die Kunden auf diese Aktion reagieren würden, besonders im so wichtigen Heimmarkt. In den ersten Tagen nach der Lancierung der Kampagne kursierten in den sozialen Medien denn auch Videos und Fotos von Leuten, die ihre Nike-Produkte verbrannten. Andererseits hat gerade die Inkaufnahme von wirtschaftlichen Nachteilen Nike eine hohe Glaubwürdigkeit beschert.

Mit diesem Positionsbezug hat sich Nike deutlich von der Konkurrenz abgehoben. Wie sich dies auf den Geschäftsgang auswirken wird, lässt sich noch nicht abschliessend beurteilen. Entgegen den Prophezeiungen des amerikanischen Präsidenten ist das Unternehmen bislang jedoch nicht untergegangen.

Bei mir jedenfalls hat es Nike ganz oben auf die Liste geschafft, wenn ich neue Sportartikel brauche.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

...und hier das Video zur "Just do it"-Kampagne

Sag mir wo die Frauen sind (Juni 2018)

Auf die Hälfte eines Talentpools zu verzichten kann sich auf Dauer niemand leisten.

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Der "War for Talents" tobt offenbar noch nicht mit voller Wucht. Wie sonst lässt sich erklären, dass der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen der 118 grössten Schweizer Arbeitgeber nur 7% beträgt und in KMUs zweifelsohne noch tiefer ausfällt?

In Anbetracht der Tatsache, dass Führungstalent zwischen den Geschlechtern gleich verteilt ist, lässt der tiefe Frauenanteil nur einen Schluss zu: Diese Teams sind nicht aus den Besten zusammengesetzt!

Mag sein, dass bei der Zusammenstellung der Teams kurzfristig das Optimum herausgeholt wurde, weil auf die Schnelle keine besseren Kandidatinnen zu haben waren. Langfristig betrachtet lässt man so jedoch ein enormes Potential brachliegen. Schlau ist das nicht.

Es geht auch anders. Das zeigt das Beispiel der chinesischen Ctrip.com International Ltd., weltweit die zweitgrösste Reiseplattform nach Expedia. Das erfolgreiche Unternehmen macht einen Umsatz von 4 Mia. USD und erwirtschaftet dabei einen Gewinn von 340 Mio. USD.

Von den 30'000 Mitarbeitern sind über die Hälfte Frauen. Im mittleren Management stellen sie einen Anteil von 41% und im Senior Management von 33%. Die Positionen des CEO, CFO und COO sind durch Frauen besetzt.

Über Anstellung, Entlöhnung und Beförderung von Mitarbeitern entscheiden einzig Leistung und Qualifikation, nicht das Geschlecht. Frauen werden mit einer Reihe von Massnahmen und Einrichtungen darin unterstützt, Familie und Beruf zu vereinen. Diese reichen von kostenfreien Taxifahrten für Schwangere über Still- und Ruheräume bis hin zur hauseigenen Kinderbetreuung.

Während grosse Unternehmen sich solche Massnahmen leisten können, sind die Möglichkeiten von KMUs begrenzt. Kreative Lösungen lassen sich aber immer finden. Vorausgesetzt ist lediglich die Einsicht, dass es sich dabei um zukunftsweisende Investitionen und nicht bloss um Kosten handelt.

Schweizer KMUs sind oft in hochkompetitiven Branchen unterwegs. Aufgrund des hohen Preisniveaus müssen sie durch Qualität und Innovation zu überzeugen. Die Mitarbeiter sind hierbei die wichtigste Ressource, nicht zuletzt diejenigen in den Führungsetagen. Auf die Hälfte eines bereits begrenzten Talentpools zu verzichten kann sich deshalb auf Dauer niemand leisten.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Open Enterprise (März 2018)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Firefox ist für viele Anwender eine valable Alternative zu Microsoft Edge oder Google Chrome. Vier von fünf Smartphones werden mit Android betrieben und 90% aller Webserver laufen auf Linux.

Neben ihrem Erfolg haben Firefox, Android und Linux noch etwas gemeinsam: Es sind Open-Source-Applikationen. Ihr Quellcode ist für alle einsehbar. Im Gegensatz zur klassischen Closed-Source-Software steht ihnen eine beinahe unbegrenzte Anzahl Entwickler zur Verfügung. Jeder und jede kann zu Verbesserungen beitragen.

Im Bereich Unternehmensführung findet die Open-Source-Idee ihre Entsprechung im partizipativen Führungsstil. Dieser zeichnet sich durch hohe Wertschätzung von Mitarbeitern und ihren Fähigkeiten aus und dadurch, dass diese möglichst weitgehend in alle Entscheidungen einbezogen werden.

Flache Hierarchien, ein hoher Delegationsgrad, Teamarbeit sowie kurze und informelle Kommunikations- und Entscheidungswege sind weitere wichtige Merkmale. Unternehmenswissen fliesst ungehindert in alle Unternehmensbereiche. Man setzt auf kollektive Intelligenz, gern auch Schwarmintelligenz genannt.

Ein partizipativer Führungsstil ist der Gegenentwurf zum autoritären Führungsstil. Die Fähigkeit, in wichtigen Fragen gute Entscheidungen zu treffen, wird bei diesem nur wenigen Köpfen an der Spitze der Organisation zugetraut. Mitarbeiter werden als mehr oder minder wichtige Rädchen im Unternehmensgetriebe betrachtet und sind vor allem Befehlsempfänger. Wenig überraschend findet man diesen Führungsstil typischerweise bei militärischen Organisationen.

Im direkten Vergleich werden normalerweise die stärkere Identifikation und höhere Motivation der Mitarbeiter als Hauptvorteile des partizipativen Ansatzes genannt. Hingegen findet eine andere grosse Stärke selten Erwähnung: Das kreative Potential ist um ein Vielfaches höher als bei der autoritären Führung.

Gute Ideen können überall generiert, Entwicklungen von überall her angestossen werden. Entscheidungen sind fundierter und breiter abgestützt. Input von aussen kann schneller aufgenommen und verarbeitet werden.

Kreatives Potential im Vergleich

Organisation mit partizipativem Führungsstil

Organisation mit autoritärem Führungsstil

Damit aber tatsächlich eine Art Open Enterprise entstehen kann, in der sich die besten Ideen durchsetzen, braucht es zusätzliche Anstrengungen: Verrückte Einfälle, abweichende Meinungen und fundierte Kritik müssen nicht nur gefördert, sondern sogar eingefordert werden.

Dies mag zuweilen unangenehm sein, ist aber aus unserer Sicht unerlässlich. Schliesslich soll jeweils nicht der erstbeste Vorschlag leichtfertig durchgewunken werden. Genauso wenig dürfen sich einfach die lautesten Stimmen durchsetzen können. Sonst droht die vielgepriesene Schwarmintelligenz schnell zum Herdentrieb zu verkommen.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Informationen - die überflüssigen, die fehlenden und die richtigen (März 2017)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Am 15. Januar 2009 startete die Maschine des US-Airways-Fluges 1549 von LaGuardia, New York City, und flog kurz darauf in einen Schwarm Wildgänse. Sofort fielen beide Triebwerke aus. Die Flughöhe betrug noch keine 1000 Meter. Nach dreieinhalb Minuten Gleitflug setzte der Pilot das Flugzeug auf dem Hudson River auf. Alle 155 Insassen überlebten die Notwasserung.

In diesen dreieinhalb Minuten hatten die beiden Piloten folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Dabei mussten sie eine Flut von Informationen bewältigen. Viele dieser Informationen waren zu umfangreich oder unvollständig. Dies erschwerte die Aufgabe der Piloten, statt sie zu erleichtern.

Unmittelbar nach dem Zusammenprall begann der Copilot die Checkliste für doppelten Triebwerksausfall abzuarbeiten. Diese war jedoch für ein Ereignis in 10'000 Metern Höhe ausgelegt. Der wichtige Hinweis, vor einer Notwasserung sämtliche Öffnungen der Maschine per Knopfdruck zu verschliessen, fand sich erst ganz am Schluss. Doch bis dorthin schaffte es der Copilot in der knappen Zeit gar nicht.

Zusätzlich zur Arbeit an den Notfallplänen standen die Piloten in ständigem Funkkontakt mit dem Tower und mussten sich untereinander abstimmen.

Je mehr sich die Maschine der Wasseroberfläche näherte, desto mehr Warnlampen, Signaltöne und Computerstimmen gingen an. Dabei sind es gemäss Experten hauptsächlich die Geschwindigkeitsanzeige und der Blick aus dem Cockpitfenster, welche die wichtigsten Informationen zur Steuerung eines Flugzeugs im Gleitflug liefern. Captain Chesley "Sully" Sullenberger gab später zu Protokoll, es sei nicht ganz einfach gewesen, sich von den vielen Tönen und Anzeigen nicht ablenken zu lassen.

Obschon es dabei glücklicherweise nicht um Leben und Tod geht, stellt das Auseinanderfallen von Informationsangebot und Informationsbedarf (vgl. Abbildung weiter unten) auch in den meisten Unternehmen ein ernstzunehmendes Problem dar. Denn einerseits resultieren daraus in der Regel schlechtere Entscheidungen und andererseits werden Ressourcen verschwendet.

Schlechtere Entscheidungen werden getroffen, wenn zu viele irrelevante Informationen vom Wesentlichen ablenken oder wichtige Informationen ganz fehlen.

Nutzlose Informationen führen gleich in mehrfacher Hinsicht zur Verschwendung kostbarer Ressourcen. Einerseits entsteht durch das Sammeln, Aufbereiten und Weitergeben von Informationen ein erheblicher Aufwand. Anderseits wenden auch die Empfänger Zeit und Aufmerksamkeit auf, um Informationen zu verstehen und einzuordnen.

Das Ziel muss also sein, Informationsbedarf und -angebot möglichst übereinstimmend zu gestalten. Diesem Zweck dient folgendes Massnahmenpaket:

- Überflüssige Informationen eliminieren.

- Nützliche Informationen optimieren.

- Fehlende Informationen generieren.

"Back to basics!" forderte Sullenberger im Nachgang zur gelungenen Notwasserung. Es brauche vor allem in Notsituationen weniger Informationen, dafür die richtigen. Für einen Triebwerksausfall in geringer Höhe hilft zum Beispiel nur eine sehr kurze Checkliste, welche die wichtigsten Punkte enthält. Heute gehört eine solche zum Standard.

Der Informationsbedarf in Unternehmen verändert sich ständig. Darum sollte auch das Informationsangebot immer wieder den Bedürfnissen angepasst werden. Es geht dabei nicht nur um Effizienz, sondern insbesondere auch um die Qualität von Entscheidungen. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Schauplätze (Januar 2017)

Daten und Karten verbinden

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Eine Grafik sagt mehr als tausend Tabellen. Dies gilt umso mehr, wenn die Grunddaten geografische Informationen wie Koordinaten, Postleitzahlen oder Länderbezeichnungen enthalten.

Mit der Darstellung relevanter Grössen auf Landkarten lassen sich räumliche Zusammenhänge und Entwicklungen intuitiv begreifen und einfach vermitteln.

Die folgende Bildserie illustriert das deutlich: Auf Anhieb erschliesst sich, wie der Umsatz des Unternehmens X zunächst in den wirtschaftliche Zentren Zürich, Zug und Genf erzielt wurde und wie dieser mit der Zeit auf weitere Gebiete ausgedehnt werden konnte.

Bislang konnten solche Charts nur mit vergleichsweise hohem Aufwand oder mit spezialisierten Programmen erstellt werden. Zunehmend bieten jedoch auch herkömmliche Tabellenkalkulationsprogramme entsprechende Funktionalitäten an.

Mit welcher Applikation auch immer, nutzen Sie diese Darstellungsmöglichkeiten, um Ihr Geschäft besser zu verstehen und weiter zu bringen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele inspirierende Einsichten bei der Analyse Ihrer Daten und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

PS Animiert lassen sich Entwicklungen gar noch einfacher und rascher erfassen.

Die Kraft guter Geschichten (September 2016)

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Im August dieses Jahres bot Samantha Wagg aus Grossbritannien ihr Hochzeitskleid auf eBay zum Verkauf, um die Kosten ihrer Scheidung zu begleichen. Den Anfangspreis setzte sie bei 500 £ an.

Neu habe das Kleid rund 2'000 £ gekostet, schrieb Wagg dazu. Ihre Eltern hätten es ihr zur Trauung geschenkt. Sie habe darin ausgesehen wie eine Prinzessin.

Das Kleid sei in sehr gutem Zustand, bis auf etwas Schmutz am Saum. Leider habe die Zeit gefehlt, es zur Reinigung zu bringen, bevor ihr betrügender Mistkerl von Ehemann sie nach nur zwei Jahren Ehe wegen einer anderen verlassen habe. Es gebe auch bloss zwei Bilder des Kleides, denn sie habe alles zerstört oder gelöscht, worauf sein abscheuliches Gesicht zu sehen gewesen sei.

Wer ein Kleid voller schlechter Erinnerungen und zerstörter Träume kaufen wolle, finde hier genau das Richtige. Sie hoffe, dass es der neuen Besitzerin mehr Freude bereite als ihr, schloss Wagg, und wenn nicht, dann könne diese es ja jederzeit wieder auf eBay verkaufen.

Das ungewöhnliche Inserat machte Furore. Die Gebote jagten sich. Samantha Wagg verkaufte ihr Kleid für satte 69'500 £!

Soweit Samantha Waggs Story. Ich hätte sie natürlich auch weglassen können und gleich auf die Wirkungen zu sprechen kommen, die gute Geschichten entfalten können: Dass sie aus einfachen Dingen etwas Besonderes machen. Dass sie unsere Sicht der Dinge verändern. Dass sie nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz ansprechen. Dass wir uns in die Protagonisten hineinversetzen können, auch wenn wir noch nie dasselbe erlebt haben. Dass sie unsere Aufmerksamkeit stärker fesseln und tiefer in unserem Gedächtnis haften bleiben als blosse Fakten oder rationale Argumente es je vermögen. Doch ohne Samantha Wagg wären diese Gedanken blutleer. Die Verbindung mit ihrer Geschichte haucht ihnen Leben ein, macht sie fassbar und verständlich.

In jeder Kultur finden sich zahllose Sagen, Mythen und Märchen. Religionen sind ohne Geschichten und Gleichnisse undenkbar. Legenden können das Selbstverständnis ganzer Nationen prägen. Wir alle kennen den Wilhelm Tell oder den Rütlischwur und verbinden damit Werte wie Unbeugsamkeit und Freiheit. Wie viele wissen aber, dass die Schweiz in der heutigen Form als moderner Bundesstaat 1948 entstanden ist und welche Bedeutung dies selbst heute noch hat?

In Unternehmen können Geschichten Visionen und Ideen transportieren. Sie sind ein hervorragendes Instrument, um Wissen weiterzugeben oder ethische Werte zu vermitteln. Sie schaffen Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit. Sie sind Logbuch und Anker, Karte und Kompass, Segel und Wind, manchmal alles zusammen. Und: sie sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich von anderen abzuheben.

Erfolgreiche Produkte und Unternehmen werden in der Regel von guten Geschichten begleitet. Denken Sie nur an Dyson (unzählige Prototypen, bis die Vision des perfekten Staubsaugers erreicht war), Freitagtaschen (from truck till bag), Turbinenbräu (Bier für Zürich) oder Swatch (die Rettung der Schweizer Uhrenindustrie). Finden und erzählen auch Sie Ihre Geschichten.

Wir sind gespannt und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüssen

Flavio Bertasi

Dem Schrecken ein Ende setzen (Juli 2016)

Projekte im Notfall abbrechen können

Liebe Kunden, Partner und Freunde

Bestimmt erinnern Sie sich noch an die Expansionsstrategie der Swissair, an den Übernahmeversuch von VW durch Porsche oder an "Insieme", das Informatikprojekt des Bundes. Alles grandios gescheiterte Projekte. "Insieme" hat den Steuerzahler über 100 Mio. Franken gekostet. Der Angreifer Porsche wurde von seiner Beute VW geschluckt. Die Swissair existiert nicht mehr.

Jedes Projekt stellt eine Expedition ins Ungewisse dar. Man geht Risiken ein, weil am Ende der Reise eine Belohnung winkt, die den Einsatz zu rechtfertigen verspricht. Das ist die Quintessenz allen unternehmerischen Handelns.

Vorhaben mit ungewissem Ausgang grundsätzlich zu vermeiden kann also keine Option sein. Dass Projekte zuweilen abgebrochen werden müssen hingegen schon. Deshalb sollte jede gute Projektplanung auch ein Abbruchszenario enthalten.

Doch weshalb fällt es in der Praxis so schwer, ein Projekt abzubrechen, das zu misslingen oder gar in einem Desaster zu enden droht? Warum hat bei obigen Beispielen niemand rechtzeitig die Reissleine gezogen? Deutliche Warnsignale gab es sicherlich mehr als genug.

Die Gründe dafür können vielfältig sein. Neben Fehleinschätzung der Situation und Überschätzung der eigenen Fähigkeiten spielt die Identifikation mit dem Vorhaben eine zentrale Rolle: Für die Beteiligten sind Projekte wie eigene Kinder. Man will sie wachsen und gedeihen sehen und fördert sie mit grossem Einsatz. Ihr Scheitern käme einer persönlichen Niederlage gleich.

So wichtig Identifikation, Hingabe und Engagement für den Projekterfolg sind, so gefährlich können sie werden, wenn sie das Urteilsvermögen trüben. Die grosse Herausforderung besteht also darin, in wichtigen Entscheidungssituationen emotionale Distanz zwischen den Entscheidungsträgern und dem Projekt herzustellen.

Dies kann auf drei Arten geschehen:

-

Das Projektteam versucht selber Abstand zu nehmen und Antworten zu finden. Dabei können sogenannt dissoziierende Fragen helfen, wie z.B. "Was würden wir guten Freunden raten, die sich in derselben Lage befinden?" oder "Was würde eine Person, die diese Situation völlig im Griff hat, jetzt tun?"

-

Zu Beginn eines Projektes oder einer Projektphase werden klare Abbruchbedingungen definiert. Wenn diese eintreten, wird das Vorhaben beendet. Niemand verliert dabei das Gesicht.

-